主欄目:《香港文學》2019年4月號總第412期

子欄目:「悼念陶然先生」專號

作者名:袁勇麟

1

陶然是文壇的常青樹,他主攻小說,兼顧散文和散文詩,著作等身。我對陶然的認識,先是讀其作品,其後才見本尊。2017年

5月24日他在贈書《旺角歲月》扉頁題簽:「這本散文集裡有你的影子,感謝你在那寂寞的文學路上同行,更牢記你的一路同行。」

我們兩人第一次見面是甚麼時間,我已記不清楚了,但肯定是通過華文文學會議結識。我原先主要從事中國現當代散文研究,

1990年代中期才正式介入華文文學研究,一是在1994年到蘇州大學跟隨范伯群教授攻讀博士學位時撰寫的博士論文《中國當代雜文史論》,內容涉及台港地區的雜文;二是

1997年到復旦大學中文博士後流動站工作,

合作導師潘旭瀾教授建議我以「漢語散文」

為研究對象,我的出站報告是《當代漢語散文整體觀》,內容涵蓋中國大陸、台灣、港澳以及海外等四大板塊的漢語散文創作;三是參與劉登翰先生主編的《香港文學史》的編寫,並於1997年4月第一次出席華文文學的會議——「世紀之交的台港澳暨海外華文文學研究青年學者座談會」。因此,雖然很早就讀過陶然的著作,卻始終無緣相識。

陶然在一篇寫我的文章中說:「已經幾乎不記得是怎麼認識袁勇麟了。隱約似乎是二十世紀初在汕頭開的世界華文文學國際研千古文章未盡才袁勇麟討會吧,會議已經曲終人散了,在酒店等候出發前,我走過北師大師弟李安東的房間,

他那時開會一向和袁勇麟同房,被他叫住了,於是便進去閒聊。其實之前,應該早就相識了,只是較少接觸。而他跟李安東是復旦大學潘旭瀾教授的同門師兄弟,自然感情頗佳了。那回,預定的汕頭—香港直通巴士,有點阻滯,臨時要改票,勇麟和安東當機立斷,陪我去換票。我還記得,巴士站在另一頭,我須乘上小車駁巴士去,他們送我上車的情景。」說實在,這個細節我已忘記,難得他記得如此清晰。

我印象中兩人的認識可能更早些,是在1999年10月泉州華僑大學主辦的「第十屆世界華文文學國際學術研討會」中,介紹人應該也是李安東師兄。此後在各類世界華文文學的會議上經常見面,並陸續收到他寄贈的作品,也曾指導學生寫作有關陶然研究的論文,還發表過多篇,如林志聰的〈形態與意蘊的對應圖式——陶然散文文體實驗淺析〉,刊載《福建師範大學學報》(哲學社會科學版)2002年第1期;黃旭升的〈彼岸詩情的守望——陶然小說的愛情圖式及其成因的探討〉,刊發香港《香江文壇》2003年8月號;盧小惠的〈論陶然散文詩的時空意象與生命意識〉,刊發香港《香江文壇》2004年10月號。2007年更是指導碩士研究生鍾鈦申以〈陶然小說中「南來身份」與「香港身份」的雙重變奏〉為題,獲得福建師範大學碩士學位。

我本人除了選編出版《陶然研究資料》,也抽空撰寫過幾篇與他和《香港文學》有關的論文,在一些學術研討會或刊物上發表。如〈捕捉都市靈魂的悸動——評「香港陶然新概念小說」〉,發表於2005年1月17日《福建日報》;2007年12月20~22日,出席香港嶺南大學主辦的「香港文學的定位、論題及發展」研討會,發表論文〈散文的多元化與開放性——以2000年至2007年《香港文學》為考察對象〉;2011年12月3~4日,出席在泉州師院舉辦的「流散華文與福建書寫國際研討會」,發表論文〈漫遊記憶的情懷書寫——評陶然的散文新作《街角咖啡館》〉;2013年9月28~29日,出席江蘇師範大學主辦的「區域視角與華文文學」學術研討會,發言〈從《陶然研究資料》談世界華文文學史料建設〉;2015年1月23~26日,赴香港出席《香港文學》創刊三十週年兩岸四地文學研討會,大會發言〈《香港文學》的史料建設〉;〈左手世情右手愛情——評陶然的小說自選集《沒有帆的船》〉,刊發於2015年11月號《香港作家》;2018年6月29日參加在香港文學出版社深圳讀書會Uni空間舉辦的「陶然作品讀書會」,發表〈香港有陶然〉的演講。最後一次活動由周潔茹總編主持,我與秦嶺雪、凌逾一起開講,我在演講中,介紹了自己對陶然身世的瞭解,並從〈別離的故事〉引出他的寫作,凌逾教授的研究生霍超群參加了這場讀書會,她寫下了生動的觀感:「陶老師還是像以前一樣安靜,話不多,獨坐一隅,但有可能他正側耳留心身外之物,捕捉新的文學靈感。從福建來的袁勇麟老師則非常通達健談,與陶老師一熱一冷,相映成趣。袁老師近些年在做華文文學的史料工作,目前已出版《陶然研究資料》和《朵拉研究資料》,看他的文字,會讓人以為這是一位不苟言笑的學者,沒想到袁老師十分幽默,段子趣聞如數家珍,讓整個空間充滿快活的空氣。」「袁老師首先總體勾勒香港的文學風貌,啟示讀者可透過香港文學這扇窗窺探港城都市生活和港人文化心理,再以知人論世的方法,通過陶然先生的成長經歷,串聯其與蔡其矯、艾青、楊絳等人事關係。袁老師思維發散,自由生發,對陶然先生其文其人信手拈來。」

《陶然研究資料》是在曹惠民教授主編的《閱讀陶然:陶然創作研究論集》(北京師範大學出版社2000年9月版)的基礎上,

選輯此後新發表的相關論文。選編出版《陶然研究資料》遭遇一波三折,原先國內某出版社向我組稿,我應約提交「世界華文文學史料叢書」策劃案,第一本就是《陶然研究資料》,結果因出版社領導變更未獲採納,出版計劃擱淺。不甘心的我另謀出路,

2007年底經與陶然商量,兩人決定用香港文學出版社的名義出版,都已經請詩人兼書法家秦嶺雪先生題寫好書名,當時陶然找《香港文學》美編幫助排版書稿,不料因電腦軟體問題,可以開閱設計版面,而字體亂碼,應該是內地的電腦沒有該種字體,所以無法用簡體字輸出。我又聯繫福州一家印刷廠重新排版,在正式付印前得知境外出版社出書審批手續繁雜遂作罷。屋漏偏逢連夜雨,2008年1月,家母體檢查出罹患癌症,

我從此開始了兩年多陪同母親出入醫院治療的忙碌日子,直至2010年4月2日母親辭世。在這一段時間裡由於脫不開身,無法安心投入《陶然研究資料》最後的編輯工作並聯繫新的出版社,導致《陶然研究資料》一再延後出版。陶然知情後雖很失望,卻仍頻頻安慰我照顧好母親為先。鑒於2007年以來相關研究文章陸續刊發,為了編選較為完整的研究資料集,我和陶然商議盡量推遲截稿,最後在2013年7月正式出版,我在書的後記中寫道:「今年9月27日是陶然先生七十壽辰,謹以此書作為小小賀禮,恭祝他文章老更成,凌雲健筆意縱橫!」《陶然研究資料》出版後,得到學術界的好評,我也頗感欣慰。華南師範大學文學院凌逾教授在

〈2014年香港文學研究概況〉中指出:「袁勇麟主編四十七萬字《陶然研究資料》,深化陶然研究,是香港文學整體研究的重要收穫,華文文學史料建設的範本,可資華文資料庫建設借鑒。」她還在〈近年香港文學年鑒系列〉中認為:「《陶然研究資料》分四板塊:第一部分陶然創作談,透析其心路歷程、人生經歷、作品總體風貌、藝術特質;第二為訪問與印象;第三部分為評論文章選輯,研究方法和觀點新穎,此外附錄『陶然文學年表和評論資料索引』,袁教授整理的〈陶然文學創作與活動年表〉、〈陶然作品評論資料目錄索引〉和撰寫的〈後記〉。全書體例詳備,資料齊全,選文新銳,將香港文學史研究推上層樓。」

陶然的小說,我認為出版於2015年6月的《沒有帆的船》最集中體現了其四十年的社會思考與創作流變。從創作於1974年的〈冬夜〉到2014年的〈芬蘭浴〉,從短篇小說、中篇小說到微型小說再到閃小說,內容豐富多彩,手法多有創新。陶然的關注面很廣,從移民、九七回歸到都市批判、懷舊等等,都納入其思考的範疇,呈現出兩個最主要的寫作面向:冷酷的世情與隱喻的愛情。而隨時代發展,陶然不斷改變小說形式,經典改寫、意識流等等手法的創新與應用,亦值得注意與討論。縱觀陶然四十年來的小說創作,無論在題材的開拓上,還是在藝術形式的創新上,都可以看出他對文學的熱愛與不懈追求。自然,在香港這樣一個經濟高度發展的社會,這樣的熱愛與追求何等艱難,而陶然的堅持來自於「我依然相信,一個沒有文化沒有文學的城市,經濟再發達,也還是貧血的城市」。

陶然的散文,我認為他在用心靈的眼睛觀察生活的表象,用靈魂的溫度感受生命的本真的堅持中,逐漸成熟、圓融,最終達到淘洗浮華的境界。陶然散文集《街角咖啡館》在付印前,他曾邀請我與董橋、鄭明娳一同為這本散文集寫推介語。我寫下了這些文字:「在厭倦了喧囂璀璨的聲色光華之後,當代人紛紛調轉頭來追逐澄淨質樸的自在天然,但不知有多少人能像陶然那樣,把自然當成一種人生態度和生命狀態,不管輾轉遊歷了多少變幻風景,親身體會過幾許世事滄桑,都不會被歲月沖刷純真的嚮往,也不會被時光磨平感觸的敏銳。他的散文刪去了曲折離奇的情節、擯棄了驚心動魄的悲歡,在細碎瑣屑的市井人生裡分辨是非,在平凡擁擾的日常生活中尋找感動,這種成熟渾然、從容大氣的意境也正是自然天成的真義。」

2

陶然不僅是個勤奮的作家,也是一位資深的編輯家。正如瘂弦先生在2018年1月底寫給陶然的信中所指出:「《香港文學》十七年,兄的建樹甚大,將來文學發展史上,樣樣都會記下來,功不唐捐。且我發現你在煩勞的編輯生活中仍不斷有新作,文章著作,品質都好,這非常不容易。十七年不算久,還可以再發揮,由於不影響你的創作,可以把編務和自己的創作視為車的雙輪,鳥的雙翼,並而行之,以竟全功。」

陶然早在1985年就參與了《香港文學》的創辦,並擔任過半年的執行編輯。2000年

7月,他又繼劉以鬯之後接任《香港文學》

總編輯。陶然在8月20日所寫的〈留下歲月風塵的記憶〉,作為刊首語發表於《香港文學》9月號。他說:「《香港文學》改版了。」「改版,並非出自空中樓閣,《香港文學》自1985年1月創刊,已逾十五年,

在劉以鬯先生的堅持下,本刊已成為香港文學雜誌的一個品牌;這個基礎,成為我們承接的條件。繼承之外,也還要跟着都市節拍發展,但願我們的努力,能夠獲得大家的理解和支持。」他特別強調:「作為一本文學刊物,我們極端重視創作,與此同時,也不忽視評論。沒有具創見的評論的推動,創作難免會有些寂寞,而且也難以總結經驗、開創前路。」「對於有影響的作品不流於捧場,對於值得商榷的問題提出中肯的批評,

當中的分寸如何掌握,難度頗高;但我們當會盡力而為,倘若多少有些參考作用,便於願已足。」在刊物版面極其寶貴的情况下,

他每年堅持推出文學評論專輯,他在2005年11月號的卷首語〈更與誰人評說?〉中,

指出:「我們深知,有穿透力的文學批評,

對於創作者何等重要,即使往往可遇而不可求,但大家都不放棄。我們不敢輕言,展出的所有批評文章,都有耀眼的新意,但大體可以認為,那是具有亮點的一家之言,值得我們咀嚼。」在2014年12月號的卷首語

〈評議,為了更進一步〉中,他更指出:

「在香港,文學是屬於小眾,評論更是小眾中的小眾。也許這是由於很多評論寫得沉悶,

也許論點論據都缺乏理據;總之,即使愛好文學的人,也大都敬而遠之。但是,不可否認,創作與批評是文學的雙翼,缺一不可。

香港報刊尤其缺乏文學評論園地,我們一向提供篇幅給有心人,期望提倡閱讀風氣。」

香港文學缺少評論,原因或如《香江文壇》主編漢聞先生所指出:「這一方面因為能提供發表文學評論的園地寥若晨星,另一方面寫文學評論容易開罪人,業內人礙於情面,也就懶得動筆。這種現象導致……文學評論成了香港文學薄弱的一環。」正是出於對評論的重視而又在香港不容易找到作者,我和內地一些從事華文文學研究的學者便經常受邀撰寫相關論文,漸漸成了《香港文學》的作者。我第一次在《香港文學》發文是〈關於世界華文文學史料學的再思考〉,刊載於《香港文學》2002年第10期,從此開始與《香港文學》結下不解之緣,十幾年間發表了三十餘篇評論文章,多半都是應約為每年一度的文學評論專號或《香港文學》其他相關專輯撰稿。曾當過台灣《聯合報》副刊編輯的詩人陳義芝,深知辦好一本文學刊物的不易,他特別誇獎陶然:「重視文學批評。主編者再三表達批評有助於文學交流,『批評與創作,是文學的雙翼』,期望創作與評論良性互動,『使各種文學作品及文學現象得到及時有效的評論』,引導初涉創作的人進窺文學經典的堂奧。陶然欣賞形式活潑、自有見解的品評,亦感慨有穿透力的批評可遇不可求,更點名散文評論薄弱,期望眾聲喧嘩。」

由於我主要研究散文,因此陶然的約稿也偏重讓我撰寫散文評論。如〈看煙花綻出月圓〉,是評論陶然主編的《家具清單——香港文學散文選》。作為《香港文學》的總編輯,陶然不僅自己筆耕不輟地堅持創作小說、散文等不同類型的文學作品,而且長期致力於搜尋錄編優秀的老中青華文文學力作,涵蓋小說、散文、戲劇、史料、詩、文學研究、報道、訪問、專輯和座談會、文學活動等文學活動記錄,力求使《香港文學》呈現出種類廣泛、題材豐富、內容充實的樣貌,真正實現了「提高香港文學的水準,同時為了使各地華文作家有更多發表作品的園地」的辦刊目的。更重要的是,他還會定期從收錄文章中甄選出小說、散文、評論等優良精作編輯成冊,至今已出版了多輯初具規模的文學選集系列,他自稱是「希望把每個階段發表在《香港文學》的佳作以選本的形式,保留下來,為香港文學做點文學積纍的工作。」謙遜的言辭之間,紥紥實實地體現了陶然熱愛文學的赤誠情懷。我為這個選本點讚:「我與散文選集編者陶然相識多年,對他的讚佩始終不曾减弱。要知道,在香港這個浮世繁華利益糾纏的商業化都市堅持嚴謹求實的治學態度已屬不易,何況還要在聲色縈繞光影沖決的新媒介世代中執著於鼓勵栽培文學新生力量的文學精神,更是一樁難事。沒有對文學虔誠的尊重和淳樸的熱愛是絕不可能做到的。……所以每次拿到他編選的文學選集,我都會有一份特別的感動,尤其這次的這本散文選集,更是讓我感受到了那種『黑夜閃電』般在剎那間照亮一片天地的文學精神。」

〈日光傾城〉是評論兩本沉甸甸的《香港當代作家作品合集選.散文卷》,這是陶然選編的又一套散文選集,它是對香港自上世紀五十年代以來散文創作和散文作家的一個梳理和小結,通過這本文集,我們可以比較清晰地看到香港當代散文發展的脈絡,也可以相對完整地瞭解香港當代散文的整體格局。更重要的是,正如透過一縷清透的日光可以看見更加清艷的花草一樣,香港當代散文豐盛繁茂的景象可以幫助我們更深入真切地瞭解當代香港的歷史變遷、俗世風情和文化潮動。需要特別指出的是,要在社團集結貧乏、作家流動性強、文史整合能力有限的香港文壇,做出這樣跨越半個世紀的散文選集着實是一件很不容易的事情。陶然選擇做這樣「吃力不討好」的事情,他如果沒有對香港文學的信心,沒有對香港散文的熱愛,是很難堅持下來的。

3

陶然是一個熱愛生活的人,他不是那種兩耳不聞窗外事、只會埋頭書齋寫作的人。他喜歡旅遊,經常利用參會時機飽覽中外大好河山,真正踐行了古人「讀萬卷書,行萬里路」的理念。這些年我與他結伴,走南闖北,國內除了福建各地居多,其他如汶萊、韓國、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國等國也留下了我們共同的足迹。我們一起去過最多次的國家是馬來西亞,大約有七八次,主要是應馬華作家朵拉、拿督林慶金、檳州華人大會堂主席拿督許廷炎邀請,參加「拿督林慶金JP出版獎」評審和檳城文學采風活動,行程涉及檳城、馬六甲、太平、怡保、金馬侖、吉打等地。

陶然祖籍廣東蕉嶺,因為他在內地出版的第一本書《香港內外》是1982年6月由福建人民出版社出版,所以常被誤認為是福建人。他在2014年9月9日所寫的〈時光老去〉一文中還鄭重申明過:「好些人老是誤以為我是福建人,雖然我許多朋友是福建人,但其實我並不是。」不過,他確實跟福建有緣,像他的文學領路人蔡其矯就是福建籍詩人,而香港閩籍詩人兼書法家秦嶺雪先生,出版家兼學者孫立川先生等人,都是他的好朋友,其餘如福建學者孫紹振、劉登翰教授、詩人舒婷等人,也是他的至交好友,孫紹振教授有篇評論甚至直呼〈陶然,變「邪」點!〉。

我陪他走過福建不少地方,如福州、漳州、泉州、莆田、寧德、南平等,陶然在許多散文隨筆中寫過福建的山山水水,記錄了我們之間真摯的情誼,他或直書我的名字,更多時候常以我姓氏的第一個字母「Y」指代我。「航機降落在華燈初上的福州長樂機場,海關外人群中,遠遠就見到Y在揮手,含笑,我卻知道他等了許久,只因為航班遲飛」(〈悠然走在山水之間〉);「臨別那晚,Y在酒店西餐廳設宴,意大利餐,最後一道甜品是雪糕,我的最愛。S在旁邊議論橫生,縱橫睥睨,但食慾普通,他笑說,晚飯不能太飽呀!飯後送他們上車,我們百步走,隨意走到溫泉公園,想要重溫那歌舞之夜,但公園裡靜靜,有幾滴雨點飄下來,竟不見跳舞的人群,也沒有歌聲飛揚。有點失落,恰如即將離開的暗夜心情」(〈有福之州〉);「那晚,Y的學生請晚飯,他們一個在電視台當主持,一個在電台當音樂節目主持,都是能說會道之士;但都對老師極其尊敬。……主人勸酒,但我們不勝酒力,早已有Y出面抵擋,總算過關。大家似乎有點醉意了,舌頭開始打結,酒後吐真情?Y說了許多體己話」(〈印象刺桐〉)。

這樣的場景在福建見面時經常出現,閩人不善酒,卻極其好客,尤其招待遠方的貴客,更是傾其所有,而陶然比我更不會喝酒,為了不拂主人盛情,我常常為他替酒而光榮醉臥沙場,其中一次是在漳州南靖雲水謠。以致多年後他在寫我的那篇「昨日紀」

專欄裡還念念不忘,可見印象之深。他寫道:「我比較難於跟人一見如故,所以常給人以冷漠的感覺。其實我是多麼期望有幾個可以交心的知心朋友,比方勇麟,相交這麼多年,應該是知根知底了,他常掛在嘴邊的,是『沒關係』三個字。看來他越來越忙了,好幾次會議他都來不了。但我永遠都會記得,那一回在福建土樓『雲水謠』,他替我們擋酒,喝醉了,醉意朦朧,

他手持酒杯,指着我和朵拉,說,我們三個,是好朋友!一輩子的好朋友!說完,上車,他在車子上嘔吐。這話是他平時絕不會

說出口的,但酒醉三分醒,我深信確是他心裡話,隨着醉意吐了出來,讓我銘感五中,

永誌不忘。」

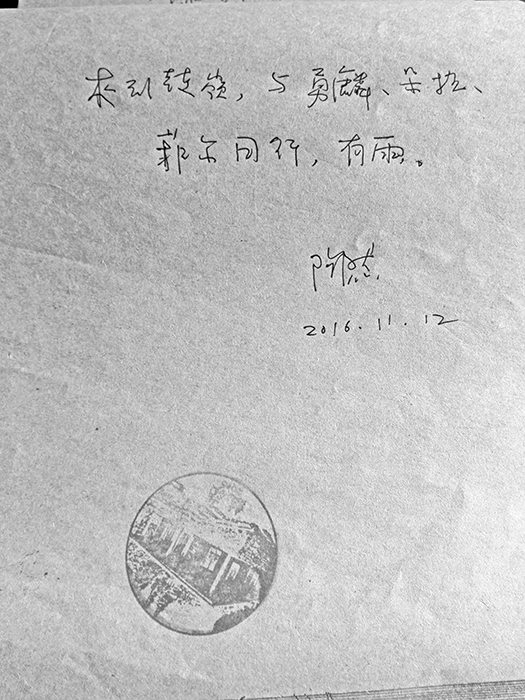

很奇怪,陶然到福建,好幾次都碰上大雨,「那天下午,時近傍晚,Y的學生來寧德接我們,以為很近,不料翻了幾座山,到達古田時,天已大暗。……而那古田的冬雨,依然下個不停,好像要一直下到地老天荒」(〈古田冬雨〉)。2016年冬天在福州鼓嶺,也邂逅一場漫無邊際的大雨,幸好山區的雨來得快去得也快。雨停歇後,我陪陶然、朵拉、菲爾參觀歷史悠久的鼓嶺老郵局,「在Y的鼓勵下,提筆在郵局供客人留言的紀念簿上寫下字迹,一面想着,將來會不會有人看到?或者是有哪一天重來,我自己會看到?自己根本無法預測,我又並非具預測的本領,將來的事情,有誰能夠告訴我」(〈鼓嶺驟雨〉)。我查看了當時拍的照片,他寫道:「來到鼓嶺,與勇麟、朵拉、菲爾同行,有雨。」可惜再也沒有機會與你重遊鼓嶺了,陶然兄!

2016年7月,陶然來福州參加劉登翰教授學術誌業六十年研討會。會後我陪他到福州近郊永泰縣嵩口鎮參訪,嵩口是南宋著名愛國詞人張元幹、閭山派道教宗師張聖君的故鄉,保存完好的明清時期古民居建築群一百餘座,2008年被命名為「中國歷史文化名鎮」。我們住在我學生經營的鬆口氣客棧,客棧雖小,只有十間客房,但名氣不小,演員姚晨入住過並在自媒體上廣而告之,因此常常客滿。陶然對客棧讚賞有加,「客房的設計充滿心思,空間結構令人驚奇,進入房間,躺在寬大的牀上,又覺得意外地好,乾淨、整潔,不亞於星級酒店」。由於颱風來臨,「要離去的前一夜,風雨來襲古鎮,一夜滴滴噠噠打在窗邊,響個不停,讓人幾乎不得安寧」。果然,第二天一早獲悉永泰通往福州的高速和省道都因塌方或浸水而封路,經過多方電話諮詢,「終於確認只有繞道的一條可以通暢。於是便由勇麟陪同,南下再拐上去,用了平時的兩倍多時間」(〈在嵩口客棧,鬆口氣〉),趕到福州長樂機場,搭機順利返港。

至於國外十幾次的同遊經歷中,印象深刻的有下面幾次。

最任性灑脫的一次是2008年9月的韓國之行,我與陶然、也斯等人,應朴宰雨教授邀請,出席在韓國東國大學慶州校區舉辦的第十屆韓中文化論壇。對於這次韓國之行,陶然說:「記憶深刻的是,安東和勇麟和我在酒店咖啡座太陽傘下喝咖啡。」朴宰雨先生在驚悉陶然去世消息後,在微信朋友群裡寫道:「2004年初識,一起爬泰山同房住。

後來在香港見面好多次,跟也斯與金惠媛喝酒。2008年來韓國,跟香港也斯和金惠媛,

瑞士洪安瑞,意大利達德,芬蘭高歌,中國袁勇麟,韓國嚴英旭等一起爬順天曹溪山仙岩寺。」當時我和也斯、陶然先生在旅途中經常因為內地和香港的特殊關係互相打趣,

他們兩人調侃我是「強國人」,我則擺出隨時「統戰」他們的姿態,一路歡歌笑語,甚至在朴宰雨先生的導演下,連平時斯文萬分的陶然、也斯,也跟我們一起跳起來擺出騰飛的造型合影留念。在酒吧裡,我們三人組成「中國隊」,與東道主「韓國隊」和遠道而來的「歐洲隊」比併,我第一次領教了韓國「深水炸彈」的喝法,在一大杯啤酒裡放置一小杯白酒或洋酒,端起來一口悶。

最浪漫難忘的一次是2013年8月9日在太平湖上盡情放歌的情景:我們泛舟在美麗的太平湖上,馬來西亞當地的幾個朋友哼起了曾經風靡一時的香港詩人許建吾作詞的流行歌曲《追尋》:「你是晴空的流雲,你是子夜的流星,一片深情緊緊封鎖着我的心,

一線光明時時照耀着我的心。我哪能忍得住喲,我哪能再等待喲,我要我要追尋,追尋那無盡的深情,追尋那永遠的光明。」主人歡快的氣氛感染了我們,不知不覺中賓主雙方在太平湖上拉起歌來,遊船上充滿了歡歌笑語。當時同行的方忠屬龍,我們又都是炎黃子孫,於是大家先合唱《龍的傳人》。陶然和曹惠民在二十世紀六十年代中期曾是北京師範大學中文系的同學,當時流行一首《讓我們盪起雙槳》,此情此景,正是開懷放歌「讓我們盪起雙槳,小船兒推開波浪……」的好時光,沒想到他們兩位靦腆得很,「老夫不發少年狂」,任我們其他人怎麼起哄總是不開金口。陶然不唱,我們還是有辦法,唱起《東方之珠》,心想他總得跟着哼兩句,卻仍然守口如瓶,可能是我們選錯了歌,應該要唱那首《獅子山下》才對,

陶然曾經說過:「人在旅途,從我的成長地北京到我的出生地萬隆,一路歌聲如雨。我在北京聽到女聲二重唱唱出我在大學時期流行的《讓我們盪起雙槳》,到了萬隆我又聽到昂格隆(Angklung)樂隊演奏奏出我少時常想的《哈囉,哈囉,萬隆!》,時空穿梭、倒流、迴旋,令我有夢裡不知身是客的恍惚感覺。只有當我回到香港,聽到《獅子山下》的歌聲,我才頓時醒覺,即使我跑得再遠,香港始終是我生活的落腳點。」

最尷尬無奈的一次是2015年3月,我與陶然、朵拉等人赴印尼棉蘭,出席「從郁達夫看一帶一路給印華文化與教育的動力」研討會。他們從檳城直飛,我則由新加坡轉機到棉蘭,然而好事多磨,我在棉蘭入關時被帶進一間「黑屋」,正面臨敲詐時,多虧當地朋友趕進來「撈人」救出了我。這短暫的不愉快經歷,比起當地華僑文友的熱情接待和令人陶醉的美麗風景,實在算不了甚麼。尤其是我們來到多峇湖,住在薩摩西島,這裡的一山一水都讓陶然回想起少年時光,「但見稻田中央立着幾個稻草人,還掛着鈴鐺,當風吹過,鈴鐺響起。噢,那是趕鳥用的,小時在萬隆的稻田裡我也見過」,「朦朧中我又好像回到那久違的熱帶地方生活了」(〈夢幻多峇湖〉)。不料,幾天後離開棉蘭時,在出入境處又遭遇類似入關的一幕,我們的護照全被收走,並要求我們到旁邊的屋子等候審查。這次我比較坦然,心想陶然出生於印尼萬隆,會說一口流利的印尼語,與出入境工作人員溝通應該沒有問題。沒想到真應了那首唐詩所說:「少小離家老大回,鄉音無改鬢毛衰。兒童相見不相識,笑問客從何處來。」陶然的「鄉音」一點也不管用,最後還是朵拉忍不住上前大聲質問為甚麼不放行,出入境工作人員支支吾吾說不出具體原因,才勉強放行。

最驚險緊張的一次是2016年8月13日在泰國南部的勿洞府,用過晚餐,大家準备去看慶祝泰國皇后生辰的露天文艺表演,途經一座1937年建成的巨型紅色郵筒——全世界最大的郵筒,來到十字街頭時,一群警察在封路,聽說有輛電單車停在路邊無人認領,

引起警方懷疑,我急促地催大家「快走!

快走」,一行人匆匆回到酒店,由於時間還早,大家便待在房間裡神聊,正在說得興高采烈時,突然遠處傳來一聲爆炸聲,大家頓時愣住了,因為剛聽說前幾天與芭堤雅隔岸相望的泰國最傳統的海濱小鎮華欣炸死了幾個人,有人解釋可能是慶祝活動的爆竹響聲,大家才釋然。後來聞知其實是警方引爆當晚在路邊發現電單車上一枚可疑的定時炸彈,我們相顧有些駭然。陶然說:「以前,

只道泰國是微笑之國,但現在,至少在一段時間裡,恐怕還是要處處小心。都說,小心駛得萬年船,想想,硬是有道理」(〈勿洞驚魂〉)。

4

陶然是一個善良且樂於助人的好心人,國內研究香港文學的學者許多人都得到過他的幫助。而我更有切身體會,幾乎每次到香港開會,他有三件事必辦:一是只要他身體許可,不管颳風下雨,一定會到機場來接我;二是知道我在從事世界華文文學史料學研究,常常利用會議閒暇時間陪我逛書店淘舊書;三是安排我與福建鄉賢秦嶺雪先生、孫立川先生見面餐敘,大家坐而論道,談文說藝,其樂融融。

我曾在〈書香墨影裡的香港〉一文中,記述了陶然陪我淘書的經歷:上個世紀九十年代中期,我在蘇州大學攻讀博士學位,撰寫博士論文《中國當代雜文史論》時,承蒙香港中文大學的盧瑋鑾教授幫我在舊書店裡覓得《七好文集》、《三蘇怪論》等在大陸無法見到的圖書,獲益匪淺。後來有機會到香港開會或途經香港時,我都要請陶然帶我到那些早已耳熟能詳的舊書店,它們往往散落於街邊巷尾,在繁華都市,獨守一片清閒。從中環擺花街的神州圖書文玩有限公司到旺角洗衣街八十一號三樓的新亞圖書中心,從北角渣華道二十四號建業大廈地下七號舖的精神書局到英皇道一百九十三號英皇中心地庫十九號的森記圖書公司,還有銅鑼灣駱克道五百號三樓的正文書店等等,都是我搜羅舊書的好去處。陶然也撰文記述陪我逛舊書店的情景:「由於他研究史料卓有成效,在被公認為文學評論家之外,人們也一致認可他為史料專家。的確,和他出遊,他必定關心文史舊書籍,其鑽研精神,非一般學者所能及。我曾陪他去北角一家舊書店,看到他非常認真地淘寶,也看到他淘到珍貴書籍的欣喜情狀。不僅是在香港,在檳城,在每個地方,只要有一點空,他都會去尋找。當別人忙着去欣賞風土人情時,他卻格外留意刻着的古蹟字眼。」

最新一次他陪我淘書的經歷是2018年7月8日,我應香港公共圖書館的邀請,在香港中央圖書館,與陳智德教授、黃念欣教授一起主講「文學的成長敘事」,我談的是曹文軒《草房子》的成長書寫。陶然特意前來旁聽,並給我帶來了所要的圖書。會後陪我回到所住賓館房間,因為我不會說粵語,又幫我一一打電話確認幾家二手書店的地址和營業時間。他還邁着沉重的步履,陪同我走訪森記書局、樂文書店、梅馨書舍、序言書室、田園書屋等書店,那次我購買了台灣《中副50年精選》、劉克襄《隨鳥走天涯》初版本、焦桐選編的《八十六年短篇小說選》等。

不僅是我,連我的學生都感受到他的熱情待人。在得知陶然不幸猝逝後,我的研究生吳海燕回憶道:「去年香港匆匆一見,陶先生與我們師兄弟幾人相談甚歡,我還留了一本北島的書請他幫忙簽字,他爽快答應了我,說經常會見到北島,只是那段時間北島在雲南度假,我還打趣說陶先生比較忙,

可能會忘記。他笑着回覆說,你以為我老了嗎!」李薇曾評論過他的作品,他感念在心,一直給她寄雜誌,李薇說:「陶先生僅與我數面之緣,甚感性情相投,堅持饋贈刊物,數年從未間斷,乃至我掛職期間,同事都每月代收到刊物。溫和從容,謙雅義性,

如斯如此。淚送……」面對他的離去,李薇深感「突然與震驚無可言喻,一時間竟不知說甚麼,人生匆匆,一別竟是永遠……先生走好,天堂仍有街角咖啡館的溫暖」。

與陶然一同參加過2016年檳城筆會,

僅有數面之緣的青年畫家李騂,旅居美國紐約,當她得知陶然逝世的噩耗,給我發來微信:「我今天知道了陶老師的事情,整個人都不好了。因為陶老師上個月還跟我通了幾回電話,他一直對我特別好。我一下子接受不來。我不知道我還能做點甚麼,我在紐約地鐵裡哭都要哭傻了。」她說:「忘年交,

逛街,看電影,逛書店,一起玩耍。感恩他對我這麼好,我想這個世界上已經找不到一個對我這麼好又不求回報的人了。」

5

陶然是一個外表嚴肅、內心幽默的人。

陶然常給人嚴肅的印象,尤其是朋友聚會時,他常常靜默少語,他自己也說:「我性格如此,而且自知並無高見,每遇有高朋談古論今,我總願意做聽眾的角色,以增見識。其實朋友見面只是為了友情氛圍,話多話少不是問題,所謂盡在不言中。」

他性格安靜,但有時也會跟我們到KTV狂歡。2007年12月10日,在暨南大學出席

「曾敏之與世界華文文學學術研討會」,當晚參加完曾敏之先生九十壽宴後,陶然、曹惠民、凌逾和我等幾個朋友意猶未盡,到天河東路155號K歌王唱歌。雖然他只是輕唱

一首,便靜靜地退到一旁聽歌,卻很仔細觀察我們每個人的神態,並在事後撰寫成文

〈廣州夜色〉:「那晚人們脫下了教授的光環,還原本色,大帥表演童真,動作狂放;

OK也不甘示弱,與他構成互動畫面;連C也手舞足蹈,狂歌當醉。只有L依然安靜地唱,唱出了讓舉座驚嘆的動人歌聲,原來是真人不露相,一露相便把人們鎮住了!有時人在不經意中才能露出真性情,這種毫不修飾的率性,有不設防的純真,我們又回到了從前。」他對這場狂歡念念不忘,甚至在12

月18日給我的電郵中寫道:「這回廣州相聚,是否也選一兩張我們的相片放進研究集(指我當時正在編選的《陶然研究資料》)裡?比方那晚卡拉OK等等。」

陶然幽默的一面在2002年11月11日發給我的電郵中更是可見一斑:「壞孩子勇麟博士後:望成了長頸鹿,以為如你會前在福州信誓旦旦所說的那樣:衡山路見!哪裡曉得壞分子只顧和美眉廝混,壞了哥們兒義氣,不但咖啡喝不成,連人影都不見!

下次狹路相逢,須吃灑家一刀,方解心頭之恨!」他說的是2002年10月27~29日,出席復旦大學主辦的第十二屆世界華文文學國研討會期間,我們事先相約到衡山路喝咖未果一事。起因是那年5月17日,陶然先生來閩參加福建作家協會、《台港文學選 》和福建畫院合辦的「秦嶺雪詩集《明月無聲》研討會」,住在福州西湖賓館1號樓

204房間,我18日中午去看他,獲悉他前晚包失竊,還好深夜被人「撿到」,只是裡面的港幣和人民幣都不見了,證件和信用卡俱在,是不幸中的萬幸,不然回去乘飛機都問題。為了表示東道主的歉意,我答應 10

月到上海開會時請他喝咖啡,不知為何两人沒約成,留下一段遺憾的記憶。

其實所有與陶然深入接觸的朋友,都能感受到他「陶然」的一面。我的博士生陳煥儀(菲爾)稱他是「外表嚴肅內心浪漫的陶

然老師」:「他住香港幾十年,見面總愛跟我說粵語。我們在一起有說不完的各種話題,笑完又講,講完又笑。我有時調侃他,

對他『沒大沒小』,事實上他把我當作世侄女,對我特別容忍,是一個特別特別棒的大咖作家!」馬來西亞檳城留台同學會會長林嶽樺回憶:「陶然老師說筆名陶然是希望自己是個快樂的人,其實他經常帶給身邊的人很多快樂,每次遇見有機會一起用餐,如果沒有安排位子,最喜歡坐他身邊,常常不經意的一句話,都讓大家很開心。」

6

自古多情傷離別,3月9日晚從秦嶺雪先生、周潔茹總編、趙稀方教授的微信,以及凌逾教授、戴瑶琴教授的電話中,相繼得知陶然去世的消息,我如五雷轟頂,忍不住失聲痛哭,幾天來一直恍恍惚惚,不相信這一事實。因為千古文章未盡才,陶然有很多寫作計劃等待完成,還有好幾本書尚未出版。陶然去年二月跟我說過:「我想重新拾回在前幾年福州世華會議上與花城社長談好的長篇,拖了多年。詹秀敏叫她手下一個人,跟我聯繫,要看書稿。我才寫近三萬,

須趕寫。」這其實也是秦嶺雪先生的意思,

他多次跟我說陶然很聰明,要我勸他不要再浪費筆墨寫那些信手拈來的散文,而要再創作些類似《與你同行》《一樣的天空》等的長篇小說。我也跟陶然提起他特殊的人生經歷,完全可以像施叔青寫《香港三部曲》那樣,以近百年來南洋、中國大陸、香港社會為背景創作長篇三部曲。

2月26日他在微信中告訴我:「林濱說,昨日紀下半年擬列入出書計劃。這思想起,也是你的思路,希望寫成萬隆、北京、

香港的文學回憶錄性質的一本書。」這是去年在檳城參加文學采風活動時,我曾把他在

《文匯報》的「昨日紀」專欄推薦給福建海峽文藝出版社林濱副社長。「思想起」則是今年他新開在《大公報》上的專欄,開欄之前他告知我,專欄兩千字左右,每週四刊出,並與我商量專欄名稱和內容,我建議他寫文學生涯的回憶錄。他很看重這兩個專欄的文章,常常一寫好尚未發表,就發給我和許多朋友,讓我們一睹為快。他在2月28日晚上還轉發董橋先生看了他寫的〈你一定要讀董橋〉後的回覆:「林濱知道陶然與蔡其矯先生交往多年,

在蔡其矯的直接影響下走上文學創作道路。

陶然與蔡其矯的文學交往、人生交往,是蔡其矯文學人生的一個組成部分。而且海峽文藝出版社正約請王炳根先生編輯《蔡其矯全集》,王先生告訴我:「陶然兄一直關心

《蔡其矯全集》的出版,提供了大量的資料。」林濱認為:「真實、全面地挖掘與記錄他們交往的時代變遷和文壇風雲,以及對文學理念的探討、對藝術人生的追求,可以豐富蔡其矯的研究資料,增加讀者對蔡其矯的認識,有助於研究者對蔡其矯的方方面面進行深入研究。」因此,他特意約陶然寫一本關於蔡其矯的書《我與詩人蔡其矯》,陶然書已交稿,也還來不及出版。

在天人永隔之後的幾天裡,我還陸續收到他生前從香港給我寄來的兩箱圖書,睹物思人,情何以堪!林嶽樺女士安慰我:「老師,正面來思念陶然老師,其實他是有福之人,生前沒有受苦,還可以天南地北到處去旅遊,時間到了,他離開我們身邊,但是相信他永遠活在我們心中。雖然不捨,還是要接受,大家互相勉勵,好好照顧自己,珍惜當下。」這使我想起陶然在2015年1月17日所寫的〈痛別——悼曾敏之〉中的最後一段話:「如今,曾公走了,據說是在睡夢中安然離去的,有些突然,但走的時候應該沒有痛苦,這又值得安慰。回望曾公一生風雨,

無愧人生,是凡人,是長是短,終有一天要離去,曾公離開我們,雖然痛心,但他留下的精神,卻讓我們永遠緬懷在心間。」我想這一段話也可以借用來形容所有人對陶然突然離世後的感受。

陶然不幸辭世後,世界各地文友紛紛撰文表達哀悼和不捨之情。我謹引用上海師範大學楊劍龍教授3月10日寫的一首詩作為代表,他在詩前寫道:「2019年3月9日,著名作家陶然先生因病逝世,享年七十六歲。

陶然先生原名涂乃賢,1943年出生於印尼萬隆,在北京師範大學中文系畢業,1973年移居香港,同年開始小說創作,任《香港文學》總編輯,為文學的繁榮與發展兢兢業業,其在文學創作方面著作等身。擬小詩深表哀悼。」詩曰:

春寒料峭傳噩耗,陶然仙逝友嚎啕。

文苗長在萬隆土,書生煉於京城窯。

歲月如歌回音壁,與你同行連環套。

謙謙君子第一人,著作等身永輝耀。

楊教授在詩後註明:「《歲月如歌》

《回音壁》《與你同行》《連環套》都是陶然小說、散文集的書名。」

往事如煙,長歌當哭!

陶然兄,如果有來生,我們還是好兄弟!

2019年3月13

2006年11月4日,陶然與袁勇麟合影於《香港文學》編輯部。

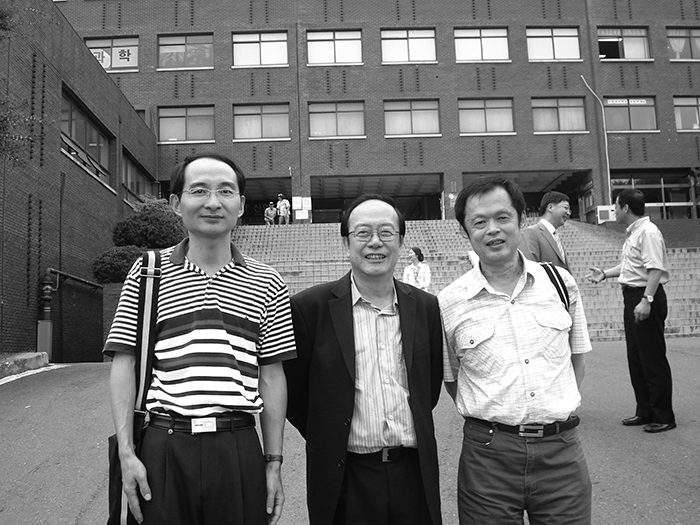

2008年9月,參加「第十屆韓中文化論壇」合影。

左起:袁勇麟、也斯、陶然。

陶然2016年11月12日在鼓嶺郵局留言。

日於福州