主欄目:《香港文學》2020年6月號總第426期

子欄目:紀念劉以鬯先生特輯

作者名:田原

1

如果我沒記錯的話,第一次跟劉以鬯先生取得聯繫應該緣於我的一篇文章在《香港文學》雜誌發表。記不清當時是我自己投稿還是別人幫我代投,估計後者的可能性較大。因為在《香港文學》發表作品之前,我並不知道這本雜誌的存在。

1993年春天,結束了在東京語言學校近兩年半工半讀的生活,我考進奈良的一所私立大學繼續學習日語,這一時期也開始斷斷續續在一些海外的華文雜誌上發表作品。九十年代中期,借着去新加坡旅行之際,在美麗的獅城見到了在母語之外漂泊的幾位新加坡華文詩人,方然先生就是其中一位,他當時擔任自己創刊的《赤道風》詩刊主編,時常會發表一些我的詩作。受方然先生的邀請我參加了新加坡作家聯盟舉辦的一年一度的茶話會,在賓朋滿座的酒席間,偶然與亦文亦商雙重身份的周穎南先生相識,承蒙周先生盛情,逗留獅城的十多天吃遍了他經營的每家餐館。返回日本讀完厚厚一摞周先生的贈書後,寫了一篇他的印象記。我首發《香港文學》的作品應該是這篇文章,估計是周先生寄給編輯部的。

2

1997年春假,那時我是大阪一所國立大學的研究生,來自香港的一位叫梁若儒的同學無意之中對我說的「你應該在回歸之前去一趟香港」這句話,讓我產生了迫不及待去香港看看的念頭。記得2月下旬一放假,我就讓遠在香港的親戚為我在尖沙咀預定了一家廉價酒店。逗留香港的那些天,最強烈的感受是這座不夜城的晝夜喧囂,每天只要走出酒店,就會碰見一群群印度男性和菲律賓女傭聚在一起,用我聽不懂的語言說笑或表情沉重地交談。由本地梁同學做嚮導,那幾天真的把香港逛了個遍玩了個透。香港是反差鮮明的城市,現代與陳舊、富裕與貧困、匆忙與悠閒等等刺激着我的感官。

七十年代末,父親曾來香港與闊別四十多年生活在台灣的姑媽會面,當時還在上小學的我,簡直把父親談吐中的香港想像成人間天堂,覺得父親帶回的每一件禮物都是最高級最營養最時髦的,印象最深刻的是輕便的摺疊傘和好吃的速食麵。而一旦身臨其中,我眼前的香港卻有着超出我想像的一面:狹窄潮濕擁擠不堪的雀街出售着鳥聲;鱗次櫛比的樓群掠奪着天空;摩肩接踵的九龍商品街上,真貨和贗品混在一起難以分辨;各種膚色的人行色匆匆,年歲不小的計程車司機竟然不會說一句國語。

3

拜訪《香港文學》是來港之前就計劃好的,也是這次訪港的重要日程。記得梁同學帶我去灣仔摩利臣山道38號編輯部的那一天海闊天藍,暖風習習。從電梯出來,在掛着「香港文學」牌子的門口駐足並按響門鈴,出門迎接我們的正是劉以鬯先生,他比我想像的瘦小許多,細聲細語,親切和藹,滿頭銀髮梳向一邊,鏡片後的眼神清澈泛光,讓我強烈地感受到他內心的清潔。忘記我們交談了多久,最多也就半個多小時吧。他曾問我都喜歡哪些國內外詩人,我說出一大串詩人名字,話音剛落,他便以略慢的語速微笑着說:「戴望舒在那一代詩人中很有才華,我出版過他的詩集」。我當時「啊」地發出一聲驚訝,萬沒想到世界竟如此之小,恍如夢幻。告辭時,他送了我好幾本事先簽好名的書,《酒徒》《對倒》等,至今這些書在我書架上仍是奪目的存在。

以後讀過不同版本有關劉以鬯先生的研究資料,發現他實實在在是文學的一生,為人做嫁衣的一生。從他2000年八十二歲卸任主編一職來看,他很有可能是華語世界從事文學編輯工作最長久的人。他的編輯生涯大致如下:

1918年12月7日生於上海。

1941年畢業於聖約翰大學。

1942年春懷揣父親的信隻身途經浙江、江西、貴州抵達重慶。安頓下來後任《國民公報》、《掃蕩報》副刊編輯。

1944年11月10日至1945年9月2日在《掃蕩報》副刊連載老舍的長篇《四世同堂》。

1945年,返回上海以主筆名義負責編輯上海版《和平日報》副刊。

1946年在上海創辦「懷正文化社」出版社,出版徐訏、施蟄存、戴望舒、姚雪垠等人的作品。

1948年底定居香港,任《香港時報》副刊編輯。

1951年任復刊的《西點》雜誌主編、任新創刊的《星島週報》執行編輯。

1952年抵達新加坡。任《益世報》主筆兼副刊編輯,之後到吉隆坡任《聯邦日報》總編輯。

1957年返回香港。繼續編輯《香港時報》「淺水灣」副刊、《星島日報》「大會堂」副刊。

1985年《香港文學》創刊,擔任社長和主編,直至2000年。

4

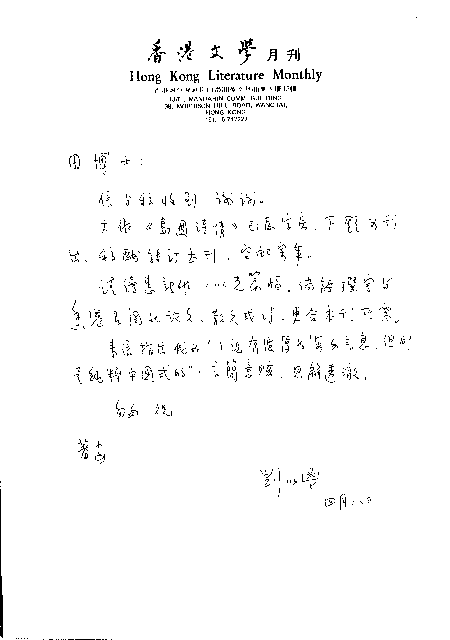

從香港返回日本後,《香港文學》成為我積極投稿和發表作品的重要園地之一。每次寄稿必會收到劉先生的親筆回覆。下面是我保留至今的劉先生的信件之一。

田博士:

信與稿收到,謝謝。

大作〈島國詩情〉已發字房,下期可刊出。稿酬轉訂本刊,空郵寄奉。

請續惠新作,以光篇幅。倘能撰寫與香港相關的論文、散文或詩,更合本刊所需。

來信指出我的「小說有濃厚的海外氣息,但卻是純粹中國式的」,言簡意賅,見解透徹。

匆匆 祝

著安

劉以鬯

四月八日

編輯是作品的接生婆,推動着作品的出世。好的編輯既是成全作品的關鍵存在,也是作品的引路人。於我而言,好的編輯還是莫大的鼓勵、鞭策與安慰。因此至今仍時時對扶持過我的每一位編輯充滿感激。雖然跟劉先生只有一面之交,但他曾經給予我的激勵卻是持久的。

編輯人員中不乏寫作者,而劉以鬯先生更是小說、詩歌和評論「三位一體」的集大成者。他出版於半個多世紀前的《酒徒》至今仍是中國意識流小說的里程碑。他曾寫道:「作為一個現代小說家,必須有勇氣創造並試驗新的技巧和表現方法,以期追上時代,甚至超越時代」。這個觀點現在看來仍對文學十分有效,正是不斷「去探求個人心靈的飄忽、心理的幻變並捕捉思想的意象」,才使他的作品得以立於時間之巔,成為難以逾越的存在。正像有學者所言,他的小說「揭示了現代商業社會對神聖嚴肅的文學藝術的窒息和對純潔愛情的破壞,以及病態的社會導致的人性異化」。「其目的是用新形式去表現現代社會的複雜性和人類心靈的內在真實」。

5

不少人談及香港,總是隔靴搔癢地用文化沙漠來輕描淡寫地抹殺它獨特的文化存在。作為世界的重要金融城市之一,香港既是中國眺望西方的重要視窗,也是漢字與羅馬字長時期在掙扎與格鬥中產生出的港式文化原鄉,是中西文明文化的交匯處,眼下沒有哪個城市能夠替代它,以後應該也是。

香港在黃金閃耀的另一面,燈火輝煌和堆金積玉的背後,痛疼是它無法忘卻的記憶,也是形成它近代文化的主要因素。正是由於像劉以鬯先生這樣的文化人的默默付出和奉獻,香港才顯現出它與眾不同的文化底蘊。

如果把編輯比喻成蠟燭,劉以鬯先生大概是燃燒得最久的那一炷。他生命的長度正好是中國現代文學的長度――一百年。百年在時間的長河中也許不算太長,但對於有意義的生命卻可以活出天長地久。五十八年的編輯生涯,燃盡自己,照亮別人。

2018年6月,當一位香港友人第一時間告訴我劉以鬯先生去世的消息時,我也旋即在第一時間轉告了研究他的幾位日本學者。在為他悲傷之餘,重新從書架上抽出我讀過的他的幾本書,又重讀了一遍我喜歡的幾個短篇,當時就想,有一天一定要坐下來寫一篇緬懷先生的文章。他去了我看不見的遠方,他的作品,他的為人,像一束永不泯滅的光照着我。

2020年4月29日寫於日本