主欄目:《香港文學》2017年3月號總第387期

子欄目:文藝茶座

作者名:季季

2016是猴年,世界不止七十二變,其中一變是我敬重的四位友人先後離世:5月楊絳(1911.7.17~2016.5.25),8月王拓(1944.1.9~2016.8.9)、顧正秋(1929.10.5~2016.8.21);11月陳映真(1937.11.8~2016.11.22)。猴年是我本命年,雖然無病無災,半年多之間寫了四篇悼文,傷亡傷情傷心傷神,彷彿也病了四場。

「黨外運動」與「釣魚台賓館」

我跟陳映真認識最早,也因「民主台灣聯盟」案結緣最深。他去世的信息是我在臉書首發,海內外媒體迅速跟進,當天即有兩位副刊編輯約稿。一週間倉促完成〈回首陳映真的歷史現場〉五千多字,《中國時報》「人間」副刊一字未易發表;香港與廣州報刊則大幅刪節。香港主編曾事先來信說明,廣州主編則刊出之後才來幾字:「因尺度關係,略有刪節,尚祈見宥!」

我的文字被刪是其次,引述陳映真作品的文字被刪才是重點。其中尤以1982年10月他在《現代文學》發表的中篇小說〈萬商帝君〉,描述1978年12月美國宣佈與台灣斷交及立委選舉中止的「黨外」運動狀況:

――他認為黨外運動就是「台灣人」尋求新的「自我認同」的運動。

「康寧祥停止競選活動,昨呼籲國人保持冷靜態度。」……老康說:「台灣一千七百萬人民的意識型態和政治經濟制度,與中共格格不容,強加合併,勢必引起可怕悲劇。……」――

這些引文(還有更多)全遭刪除。陳映真八○年代末期與「黨外」漸行漸遠,終至分道揚鑣,但2001年10月洪範版「陳映真小說集」裡的〈萬商帝君〉,仍保留1978年「黨外」運動內容,可見他並未否定那段中年時代的政治認同;即使已被貼上「統派」標籤,仍珍視當年本於初心寫下的歷史現場。

陳映真哪會料到,他忠心以對的「社會主義祖國」的「尺度」,如今已使媒體編輯更為如履薄冰,在他逝後開始檢查他作品裡的「鐵板」並予剔除。(註:1984年6月,北京中國友誼出版社曾出版《萬商帝君》單行本,不知是否保留那些「黨外」文字?)

陳映真臥病北京十年,被隔絕在種種「現象」之外,去世之後飽受台灣鄉民種種不辨真假的批判,竟還面臨了文字遭「社會主義祖國」檢查的「現實」。這使我想起二十餘年前他當「統聯」主席時,一家台灣媒體聽說某立委去北京,住在釣魚台賓館,必須向他查證一件新聞,但不知釣魚台賓館電話,託我去向陳映真打聽。他先問了立委的名字,支吾着說:「是嗎?他不可能住釣魚台賓館吧?釣魚台賓館,不是甚麼人可以隨便住進去的――,我雖然住過,但沒把電話號碼記下來……。」

以此邏輯推論,一般台灣作家在大陸出書都需送審甚至刪文,陳映真是有資格住「釣魚台賓館」的作家,怎會遭到檢查刪文?――希望這只是個案,否則,正在進行的「陳映真全集」,將來如在大陸出版,能否保留其各階段的不同論述?能否呈現未刪文的、完整的「全集」?……

陳映真二十七歲發表了極為感人的〈淒慘的無言的嘴 〉。他去世後的一個多月裡,統派,獨派;左翼,右翼;現代派,寫實派,本土派……種種「現象」與「現實」交錯攻防,那七個字的篇名不時晃過我腦海,晃着晃着,竟而漸漸斷裂為〈淒慘的,無言的,嘴 〉。――那被兩個逗號裂解了的七個字,於是成了一則陳映真的新隱喻。

1964年的小說與2004年的舞蹈

對我而言,陳映真最重要的歷史現場是他的小說。我就讀虎尾女中時代,無緣閱讀他二十二歲至二十六歲的初期作品。1964年來台北後第一次讀他的小說,是那年6月在武昌街周夢蝶書攤買到剛出的《現代文學》第二十期讀到陳映真〈淒慘的無言的嘴〉。那是以第一人稱「我」敘述的精神病患故事。「我」快出院了,獲准外出走走,發現甘蔗園旁的倉庫邊擠了很多人,湊近才知是驗屍官在檢視「一個細瘦但甚結實的女子的屍體……聽說是一個企圖逃跑的雛妓,被賣了伊的人殺了。」那女屍的傷口,「每一個斑點都是一個鑿孔」……「我」回到院裡的草坪時,突然想起大學時代上莎劇課《朱利.該撒》,安東尼(在該撒屍體前對群眾)的演說詞:

……我讓你們看看親愛的該撒的刀傷,一個個都是淒慘的無言的嘴。我讓這些嘴為我說話。……

我讀虎尾女中時,沒看過《現代文學》。〈淒慘的無言的嘴〉和我在虎尾看得到的《皇冠》、《作品》、《新新文藝》裡的小說有如天淵之別,其中的邊緣人苦澀與沉鬱尤讓我震撼。過兩天再去周夢蝶書攤,問他有沒有舊的《現代文學》,他找出十九期,有陳映真的〈將軍族〉,也是邊緣人的苦澀故事……7月林懷民在台中考完大學聯考,到台北為鼻竇炎手術,我帶那兩本《現代文學》去延平北路林耳鼻喉科給他;他也沒讀過陳映真的小說。

2004年9月18日,雲門舞集秋季公演《陳映真.風景》,林懷民在「演出答客問」形容他手術後看那兩篇小說的情景:

――「我一個臉腫得兩個大,用腫成一小縫的眼睛一字一字的讀,感動得唏哩嘩啦。讀完,再讀,再哭。那次手術不算成功,不知道跟養病期間激動的情緒有沒有關係。」――

《陳映真.風景》擇取了〈哦,蘇珊娜〉(1963)、〈將軍族〉(1964)、〈兀自照耀着的太陽〉(1965)、〈山路〉(1983)等陳映真青年期與中年期的不同風格作品。9月23日,我的專欄發表〈林懷民的陳映真〉,以下是第一段:

――林懷民把他的偶像陳映真,珍藏在心底四十年,不時回味,左右推敲,終於在2004年的九一八,把陳映真的小說從幽微的角落,推向了燈光明滅,車聲隆隆的舞台。――

9月29日發表〈陳映真.阿肥.在高處〉則有如下之言:

――雲門舞集的秋季公演,幕啟處是伍國柱的作品〈在高處〉。……然後是林懷民的作品《陳映真.風景》;那是對舊世代理想主義者的回首顧盼,殷殷寄情。在成長的歲月裡,六年級的伍國柱崇拜三年的林懷民;林懷民崇拜二年級的陳映真;陳映真崇拜十九世紀的魯迅。而崇拜林懷民的,不止是伍國柱;崇拜陳映真的,不止是林懷民;崇拜魯迅的,也不止是陳映真。一代又一代,偶像從來不會消失。偶像不一定足為典範,卻必然有些特殊的形貌、語彙和思維是我們自身沒有的。……只有陳映真,依然毅力堅忍的拿着他的筆,在高處或在低處,繼續為他的理念發聲。那晚《風景》謝幕,走出了國家戲劇院大門,迎面仍是一條掌聲很少的路。然而歷經千錘百鍊的靈魂,從來不會孤獨。――

河南永別與「紅旗渠」弔詭

2006年5月31日,陳映真住家面臨法院查封,6月1日遠行北京擔任人民大學講座教授。意外的是,過了一個多月,我在河南又見陳映真。更為意外的,那是我們的永別之旅(之前我們曾同遊昆明、大理、麗江、北京、杭州、紹興、烏鎮……)。

那年7月3日至12日,台灣三十多位文化界友人參加「情繫中原――兩岸文化聯誼行」,陳映真與麗娜也從北京前去河南參加。他看起來很疲弱,「台聯」特為他安排醫療專車。下車後,他也大多坐着輪椅,身旁除了護理員與麗娜,還有「台聯」幹部及各地領導守護。我和他匆匆握過一次手,沒說上甚麼話。――四十餘年老友,只能一路默然相望,黯然而別。

那次行程,最讓我敬佩的是他堅持走下輪椅,拄杖行走於狹窄崎嶇的太行山小徑,仔細巡訪蜿蜒曲折的「紅旗渠」。當時我只知道那是很長的人工管道,在安陽附近的林州(舊稱林縣),對其歷史並不詳解;2013年7月才在蘇曉康《屠龍年代》讀到那處文革著名遺迹的描述:

――五四年派來的縣委書記楊貴,受「大躍進」氛圍激勵,萌發從山西引水的「狂想」,並鎖定漳水……周恩來曾不無自豪地告訴國際媒體:「新中國有兩個奇蹟,一個是南京長江大橋,一個是林縣紅旗渠。」……當年楊貴以曠古未有的「底層機制」(黨),組織十萬農民,一錘一鉚削平一千多個山頭,打通兩百多個隧洞,在太行山的岩壁上,開鑿長達一千五百公里的「引漳入林」工程……紅旗渠1960年初元宵節開工,正是豫南爆發「信陽事件」(餓死一百萬人)之際,而豫北太行山上十萬民工炸山鑿洞,每天只有六両糧食,形同苦役。……十年渠成已在文革高潮中,最得中央偏愛,誰敢與其爭鋒?――

我們走訪「紅旗渠」半個多小時,僅是其中一小段,未見全貌也未解詳情。在《屠龍年代》看到上述歷史悚然一驚,眼前也浮現陳映真慢行渠邊的身影。那趟河南之行,他未公開發言,堅持拄杖走訪「紅旗渠」,也許是以他常強調的「實踐」――如他當年在台灣街頭抗議奔走――,腳踏實地去見證那個「人定勝天的神話」。他瞭解文革歷史,也許早知「紅旗渠」由來。但他是否知道「十萬民工炸山鑿洞,每天只有六両糧食……」?比照他領導台灣勞工抗議資本主義的剝削,社會主義民工「每天只有六両糧食」豈不也是剝削?――如果他早已讀過,行走其間是何種感懷?也會極感心疼與痛心吧?……

「我讓這些嘴為我說話」

然而我讀到那份「紅旗渠」史料時,陳映真已臥病在牀,無法回答任何問題。2006年10月之後,他所有的思想都封存於「大頭」之內;一向言語俐落、辯才無礙的陳映真,只餘「淒慘的無言的嘴」。

在文字的戰場上,陳映真一直是勇往直前的。我與許多識與不識的文友,都不太欣賞他中年之後「意念先行」的小說,也不完全認同他對現代主義與美國帝國主義的批判。但他屬牛,有一股強硬的牛脾氣,堅持宣揚其理念捍衛其理想,身經百戰從不氣餒,飽受批判始終不悔,失去所有不改其志,也因而贏得一批死忠「陳粉」的敬仰與追隨。放眼當今文壇,與他同輩的作家中,具有這種性格特質與人格魅力者幾稀。而既能寫小說、散文、論述、訪談、報道文學,又能創辦雜誌、出版社,還能在社會出現重大爭議時挺身而出,撰文聲援,走上街頭領導抗議……除了陳映真,沒有第二人。

1988年4月,陳映真還在辦《人間》雜誌並兼「人間」出版社發行人,親自「總校訂」《陳映真作品集》十五卷出版。一個五十歲作家為自己出版小全集,在現代文學界也是絕無僅有的。

他去北京後,「人間」出版社由他的支持者與追隨者繼續主持,近兩年增補他後期作品,預定2017年11月出版《陳映真全集》,據說有二十多卷。在「淒慘的,無言的,嘴」的悲涼情境中,我幻想着陳映真如能為這套記錄他一生心血的全集寫序,也許會以〈淒慘的無言的嘴〉裡引用的莎翁名句作結:

――我讓你們看看親愛的該撒的刀傷,一個個都是淒慘的無言的嘴。我讓這些嘴為我說話。――

不知遺稿是否有一卷

《關於「民主台灣聯盟」案》?

不過,我還幻想(或等待)着,也許再過幾年,《陳映真全集》會有增訂版。――這當然需要麗娜費心整理他的遺物。

2006年初夏傳出他與麗娜將遠行北京後,黃春明夫婦約我5月27日傍晚去尉天驄家為他們餞行,一起提前過端午節。陳映真神情落寞,吃得少,話也少,麗娜倒還能開朗的聊些搬家的事,說前一陣子快累垮了,「整理衣物打包好麻煩,他的書和資料又那麼多,好不容易一星期前託海運寄走了……」

我們紛紛讚美着麗娜:妳真是能幹啊;辛苦妳了呀;永善幸虧有妳啊……(我們一向叫他本名)。永善只靜靜聽着,眼底臉上都是微笑。那微笑不止是笑,而是說不出口的感激。――後來的十年,麗娜更為辛苦,永善的感激也更說不出口了。

吃完粽子後,接近告別時刻,天驄突然閒閒問道:

「永善,你有沒有看季季在印刻的專欄啊?」

永善略顯驚愕的「哦――」了一聲。

「看了,」他低沉的說,「看了一些。」

那時,我在《印刻文學生活誌》的專欄「行走的樹」發表至第五章〈我的再生母親――走進林海音的第一個客廳(下)〉,已寫了阿肥、陳述孔、蒙韶、陳映真、楊蔚等1968年「民主台灣聯盟」案相關的幾個人與事。

在那之前,沒人寫過那個案子。也許都在等聯盟的精神領袖陳映真出手。三十多年過去,仍然沒人寫,我這個深受其害的邊緣人,決定把我與楊蔚親歷的碎片撿起來,試着拼湊那段歷史的一些空白。――雖然,我知道我的能力是不足的。

陳映真1975年7月出獄後,1979年10月3日曾二度被捕,次日獲釋。在那個戒嚴年代,他獲釋沒幾天即寫了〈關於「十.三事件」〉,發表於當月的《美麗島》雜誌第三期,鉅細靡遺敘述了被捕,抄家,問訊,獲釋,美國友人營救的經過。然而,1968年初夏他與三十多位友人被捕的大案,以及七年牢獄生活之種種,不是更該寫一本細說分明的書嗎?他卻連一篇像〈關於「十.三事件」〉的散文也沒有。即使後來解嚴多年,他仍深藏着「民主台灣聯盟」案的秘密。文藝界友人不免私下討論「為甚麼他不寫?」有人說,因為涉及與日本的外交關係。有人說,跟美國也有關係。還有人說,也許寫了,生前不要發表。……那些猜測都無解。有人對他有不解,有人背後批判,只是沒人打破砂鍋問到底。

在天驄家那個餞別的夜晚,他的閒閒一問彷彿是婉轉點醒,又彷彿是有意側擊。永善聽出話中有話,轉過臉,深沉的看着我:

――等妳全部寫完,我會寫一篇回應文章。――

在台灣,那是我們三家老友最後一次相聚。永善對我說的那句話,不僅讓我感動,而且抱着很深的期待。他會怎麼回應?會怎麼寫我們這些人?尤其是「民主台灣聯盟」案,黃春明多次提到陳映真對他的好:「他知道我要養老婆孩子,不想害我,所以沒找我參加……」尉天驄則在懷念姚一葦的文章中說:「黃春明也被傳訊一天,我則受到保護。」天驄姑父任卓宣是反共理論權威,永善當然沒找他加入「幼稚形式的組織」。我是那個被永善形容為「布建為文教記者的偵探」楊蔚的妻子,他怎沒考慮楊蔚也要養老婆孩子?……

案發三年後,我與楊蔚離婚。其後三十多年來,我們經過多少轉折有過多少合作?最特別的是,1988年我主編《中國時報》「人間」副刊,邀他開闢「陳映真專欄」,1月13日蔣經國去世,「人間」副刊並未撤其專欄,14日照樣發表他〈歷史性的返鄉――送何文德與他的老兵返鄉探親團〉;1月15日還接着發表其〈悼念的方法〉,寫他記憶裡「蔣經國先生的三種影像。」……2006年「行走的樹」專欄最後一章〈暗屜裡的答案〉,也是特為永善定的篇名;希望他寫出另一版本的〈暗屜裡的答案〉。

9月專欄結束後,我把第六章至十二章影印了一份,託朋友帶去北京給永善。如果他的回應文能收入《行走的樹》一書,將能彌補我的不足,使那段歷史更為完整。如果他能寫出更多「民主台灣聯盟」案的詳情,這個懸疑三十多年的,台灣近代文學史上最大的白色恐怖案,也許就能真相大白……。

遺憾的是,朋友抵達北京時,他已第一次中風。然後是10月第二次中風昏迷。然後是臥牀十年。――沒有等到他的「一篇回應文章」,成了我的最大遺憾。

2016年12月1日,他的告別式在北京舉行;12月31日,他的紀念會在台北舉行。2017年1月7日,《人間》雜誌等老同仁為他舉行「悼念陳映真――左翼的追思」;3月3日還有一場「追思陳映真文藝晚會」,有朗讀與劇場,頌詩;胡德夫、楊祖珺、林生祥等人歌唱;最後合唱則是《我們為甚麼不歌唱》……身後哀榮如此綿長,確然仍是「海峽兩岸第一人」。

麗娜12月25日即回到台北,全程參加前兩場追思會。陪母親過完年,她就要再去北京,因為「還有很多東西要整理。」這確是麗娜的重責大任;只有她知道2006年從台北運去多少永善的東西。那些東西來不及好好整理,麗娜就陪永善在醫院住了十年。永善的日記(如果有),筆記,書信,未完稿,演講稿……都是珍貴的「陳映真文學遺產」。假以年月,也許能夠如我所幻想(或等待)的迎來《陳映真全集》增訂版。――不知其中遺稿是否有一卷《關於「民主台灣聯盟」案》?

陳映真的骨灰,據說遵其遺願與黃河同遊。聽說麗娜留下一些與她相伴。那麼,麗娜埋頭整理他的遺物時,永善仍然陪在她身邊,臉上的微笑依然是說不出口的感激。

2017年1月17.台北

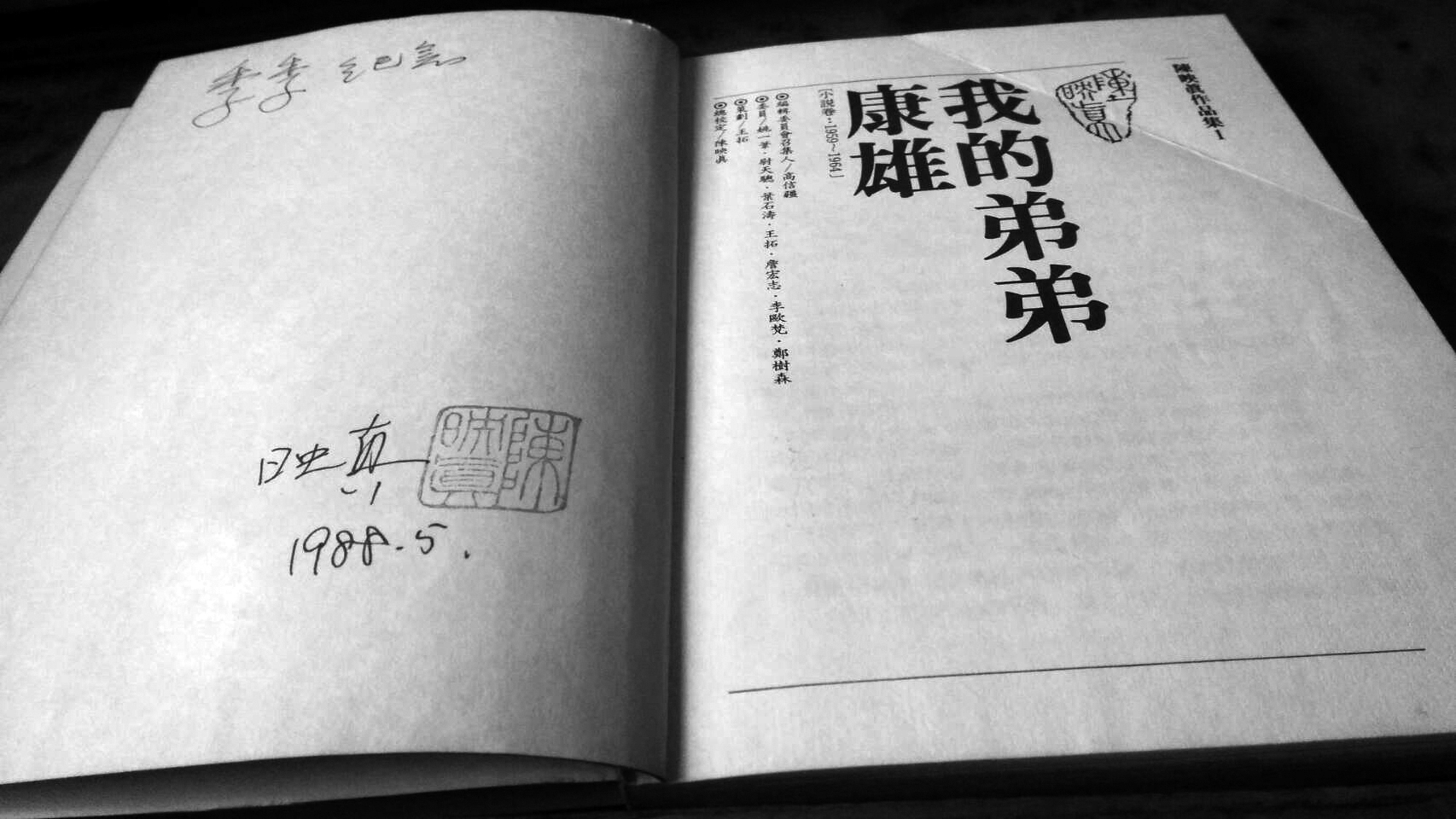

季季1988年曾協助《陳映真作品集》收集資料。書出之後,他特在第一冊《我

的弟弟康雄》扉頁簽贈紀念。

1988年1月14日蔣經國去世次日,中國時報人間副刊「陳映真專

欄」版面。(季季提供)

1989年12月,陳映真與筆者正在向文友敬酒。(季季提供)

2001年3月,參觀浙江紹興魯迅故居時,陳映真執筆寫下:民族宗師、半生嚮

往。(季季攝影)

2006年7月,已至北京人民大學任講座教授的陳映真最後一次參加大型的公開活動,也是筆者最後一次見到他。

圖為旅遊河南時合

照,前排右起第九位即陳映真。(季季提供)