主欄目:《香港文學》2018年3月號總第399期

子欄目:文學活動點擊

作者名:黃仁逵

老人一排二排,都很安靜,看電視的不看電視的都安靜。有面生的人來了就打量一陣,從頭到腳從腳到頭仔細地看了,完了又回到先前的正事上。陳年宮廷劇裡燈光火着鈿丁戥櫈角兒該唱作的時辰全用說的,說得看戲的東歪西倒。蒙了口罩的姑娘下巴揚了揚:「就在那邊,吊扇下過去一點就是。」

阿錫牀尾的電視也吵,播的又是甚麼,阿錫沒在看,不曉得是在養神還是睏着了,他粉嫩如小兒的長臉上半點縐紋都沒有,頭毛刮了鬍子也刮了,眼鏡也沒戴,往昔兩撇濃眉仍在――還是差那麼一點點就長成一氣了。

我在該有門的地方敲了敲,「阿錫,在睡覺麼?」阿錫他醒着,打半闔的眼皮下看了看我,半晌沒動靜,沒戴眼鏡的阿錫誰也認不出來,我曉得。「哦,是你。進來坐。」他說。憑聲辨影,阿錫還是把我認出來了。

進院那年阿錫還算不上是個老人,現在也不算。那年進的院舍也不是這家,多番兜轉,來了這裡。「大同小異啫。」他說,「都係牀一鋪。」腦筋還是好好的,不似得他的手手腳腳。窗子上一隻抽氣扇悠悠轉,外頭不遠處的行人天橋上有點樹影,一輛101慢慢開走,三幾個學童在許多的影子下奔過馬路,這樣的景致就在阿錫的枕頭後方,他見不着的角落裡。

阿錫我把電視聲量調低一點,好說話。「關了吧。」他說,「把聲音關了吧。」日本卡通跟不遠處的宮幃恩怨就合起來,半截屏風後頭有個人在哼哼唧唧,蒙口罩的姑娘探身張看一眼又走了。往日阿錫說兩句話就拿食指關節托一托眼鏡框,如今沒必要了。往日阿錫寫字那把式跟誰都不一樣――好像生怕那筆會忽地跳起來跑掉那樣,一束手指把筆管死死捉牢,寫的那些句子,筆筆斧鑿便勁得很,隔三五張稿紙筆痕仍舊清晰可見。「天生的病,沒法子治的。」阿錫把手從被子下抽出來讓我看,如未出生的胎兒的雙拳,已長得指掌難辨。還在寫東西麼阿錫。無喇筆都拿不住。平平淡淡像在說人家的事那樣。阿錫你光想不寫,我來替你筆錄吧。「寫好。」他說,「自己寫好。」

有一組詩,叫「MALIDA」,阿錫記得吧?摩洛哥的瑪烈嘉記得嗎?「當然。瑪烈嘉她,不止是個女子。」當然。

那是兩組詩,巴黎一組,後來回來香港又寫了一組。「都沒有了。」那年寫序的人把詩稿拿去看,書沒出成,那人就過世了,那些稿子也尋不回來了。「都沒有了。」

米開蘭基羅說,完成了的雕塑若拿到山上滾下來,所有能摔壞的部分都是多餘的部分。也許回憶也是個雕塑,所有想不起來的都是多餘的沒必要記住的,阿錫對不對?MALIKA第一句寫的是甚麼?「想不起來了。」窗子就在他枕頭後方,他一個人看不了那麼多的天橋和人和車子。

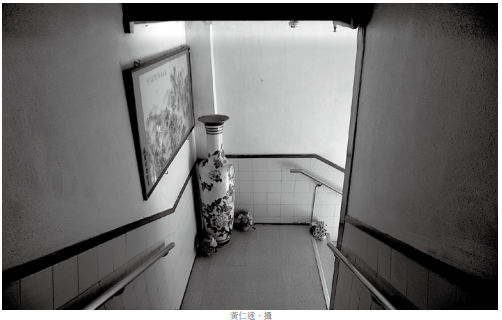

來的時候我循着官塘道一直走,走了好久才曉得方向不對,折回來的路上有個小小的球場,一株巴掌大的榕在圍欄石隙裡硬生生長出來,幾片細細的葉子在午後的光影市聲裡沒事一樣長着長着。往後有好幾回,看望完了阿錫我又折回來看看這小巧的榕,每回見它都有點不一樣,有時來得早了晚了,或是天氣變了季節不一樣了,那光影就不一樣。老人院過去一點有個櫥窗裡常躺着一條大狗,日光充沛的日子狗就趴在太陽照曬得着的一塊氈子上,牠雪白的毛把日光映得很醇和,陰沉的日子,狗就踱開了,玻璃後頭只得一塊氈子。院舍樓梯角落裡立着一隻比人還高的描花瓷瓶,上邊描的甚麼花鳥蟲魚我都無暇細看,大門石板地把日光投到瓷瓶上,沒描花的部分白煦煦格外耀目,這樣大的瓶子裡頭甚麼花都沒插,倒是瓶角周遭養着幾盆活的雜花。這些鷄毛蒜皮的事我都給阿錫說,阿錫你家裡有兩隻你從沒見過的大瓷花瓶,比你還高的瓶子,我來的時候見一隻,離去的時候見另一隻。「樓梯那邊吧?真的沒見過。」阿錫進出院舍,到公家醫院做個檢查或甚麼手術,總是輪椅推着去推着回來,樓梯是不用走的,其他老人願意走樓梯的也是絕無僅有,那兩隻在光影裡變來變去的大瓷花瓶連帶瓶腳下的雜花,我猜沒多少人見過,外頭那些鷄毛蒜皮,離阿錫就更遠了。阿錫最惦記的是甚麼?「齋啡。」他說。

從麥記買來的即磨齋啡我灌到保溫壺裡旋好,每回只敢給他半杯,拿一根吸管細細地喝,我沒有咖啡癮也從沒試過拿吸管喝齋啡,不曉得那個樂趣,看阿錫那受用的樣子,我知道他裡頭那個文青還在,未去巴黎之前那些年他們一幫文青天天孵在海運巴西,四毛半一小杯 EXPESSO 有本事呷一個下午。喝完了咖啡我給你讀一兩頁書,這天報刊上有詩,阿錫我給你唸一篇叫〈茶詩與朋友〉的:

你約我寫一首詩

我喝一杯茶

把清風還給明月

把失戀還給失戀的人

有人讀詩 他是一首詩

沒人讀詩 他仍然是一首詩

一如朋友 會面如故

不會面 亦如故

還是那一張從前的嘴

為甚麼過去的苦澀

會變成今日的甘香淡遠?

飲茶 也許只是為了解渴

你說 多麼沒趣的一個人

詩唸完了。「我想問問阿關,」阿錫說,阿關就是寫這詩的關夢南,阿錫的文青朋友,「寫詩又是為了甚麼?」我就把〈茶詩與朋友〉最末兩句給阿錫多唸一遍。

離去以前我把電視機的聲量重又調到 「41」,阿錫要的,「40」太小,「42」太吵, 他說。